Un merito indubitabile il libro di Simonetta Tassinari lo possiede: quello di far desiderare – per chi non lo avesse già fatto- una lettura delle opere di – almeno una – delle tre figure femminili qui indagate: Ildegarda di Bingen, Juana Inés de la Cruz, Edith Stein. E tale merito è già di per sé encomiabile.

Di tre donne esemplari, quindi, sono le biografie qui indagate, implementando quel filone che -secondo una prospettiva femminista- chiamiamo genealogia femminile; una genealogia rimossa, afferma opportunamente l’autrice, che fin dalle prime pagine evidenzia come i saperi, tra cui filosofia e teologia, siano stati territori monopolizzati dall’uomo, che elaborava teorie e scienze colte dal solo suo punto di vista, contrabbandandole per un sapere non di parte ma universale: il cosiddetto imbroglio del neutro.

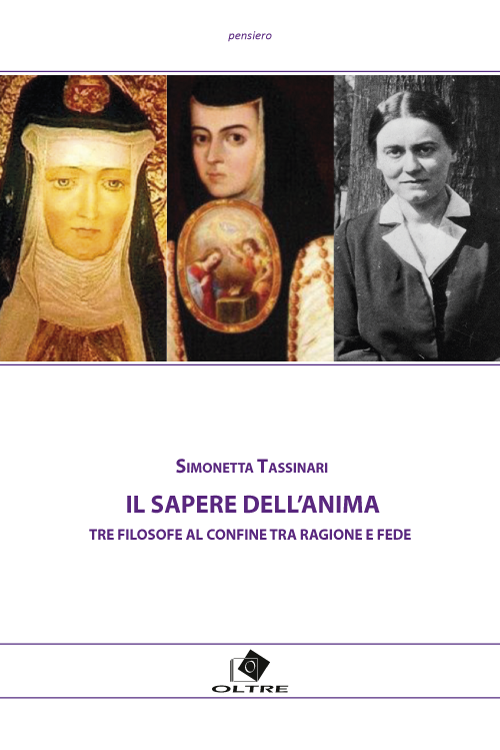

mostbet 7slots mostbet 1winTre architravi del pensiero femminile, tre figure dallo smalto esistenziale poderoso, tre profili fiammeggianti. Essi si stagliano disegnando personalità eccezionali che forniscono al sapere delle donne doni preziosissimi di fioritura di senso. Tre figure, nondimeno, per lo più scolorite o trascurate dal mainstream della cultura maschiocentrica dominante.

Sono personalità che hanno votato la loro vita anche allo studio e alla conoscenza, hanno patito una cultura che dalla formazione intellettuale e dall’apprendimento dei saperi le escludeva o le discriminava sbarrando l’accesso a gradi alti dell’insegnamento.

Ma percepirle e comprenderle come teoriche e basta sarebbe un gesto assai riduttivo. Si frappone un solco profondo fra il modo di interpretare e di votarsi alla conoscenza di uno studioso (filosofo o teologo) maschio e quello di queste donne. Per queste anime corporali, le cui esistenze rimandano una costellazione di desiderio di vita piena, anelito alla libertà, audacia, slancio vitale, intelligenza del cuore e infine apertura ad orizzonti inediti della conoscenza, la via si dissemina sempre di incontri con anime incarnate, di interazioni con altre e altri e con quell’Altro/a che dischiude lo spazio o il tempo della trascendenza.

Sì perché tale energia ontologica sapienziale, colta come dono creaturale e vivificata dall’intuizione, dallo studio, dall’intelligenza e, non ultima, dalla esperienza, queste tre donne l’hanno percepita e trattenuta, raccolta, coltivata e potenziata.

Alla maniera della parabola evangelica dei talenti (da leggersi come insegnamento a non sprecare le consegne ricevute in dono), le tre mistiche qui presentate sono exempla del saper far fruttificare tali offerte. Lo spreco sarebbe un gesto di cecità, di non-attenzione o di peccato, intesa questa parola come un mancare l’obiettivo. Lo dice chiaramente Ildegarda: non è buona cosa abdicare a quell’invito che ci chiama ad assumere in prima persona il compito del prendersi cura e contemporaneamente ci appella al sacro dovere di alzare la propria voce e, nondimeno, di agire.

Io sono costretta a scrivere queste parole, anche se avrei preferito tacere, per timore della vanità. Ho imparato a temere di più il giudizio di Dio se io, piccola creatura di Dio, dovessi tacere.[1]

Stesso nucleo semantico è presente in altre autrici, fra cui la teologa luterana Elisabeth Moltmann Wendel che ha tematizzato la medesima intuizione, citando una poesia di Lena Malmgren, di cui un frammento così recita:

Cristo, io confesso davanti a Te / che non ho avuto / nessuna fiducia nelle mie possibilità. / Che in pensieri, parole e opere / ho mostrato disprezzo per le mie possibilità. [2]

Anche la teologa cattolica Ivone Gebara insiste su questa categoria dello spirito:

Le donne hanno mancato di amore effettivo per sé stesse, hanno mancato di autonomia, di autostima, di sviluppo del loro proprio pensiero, di coraggio per dire no a differenti forme di servitù domestica, sociale, politica e religiosa. [3]

L ’opera che stiamo commentando squaderna vite femminili che non solo non si sottrassero dunque alla chiamata che le donne, nella contemporaneità, si sono date, quello di prendere parola – si direbbe con linguaggio attuale- ma lo fecero con acume e profondo equilibrio intellettuale e morale, inscrivendosi nella corrente del sapere sapienziale.

Nell’opera di Simonetta Tassinari si susseguono le pagine dedicate alle tre autrici secondo la collocazione temporale delle loro esistenze storiche: dapprima Ildegarda di Bingen, (XII secolo) seguita da Juana Inés de la Cruz (XVII secolo), ed infine Edith Stein (XX secolo); accomunate da un filo rosso che le collega: la passione per il sapere unito a una ricerca spirituale ardente, prorompente, mai interrotta anzi rinvigorita dalla necessità di affrontare pregiudizi e vicende avverse, a volte esiziali. Una straordinaria forza di testimonianza della loro fede, unita a una indomabile sete di verità, è lo spirito che anima queste “tre stelle del firmamento” secondo il lessico dell’autrice.

La sofferenza non le ha risparmiate, chi più, chi meno; ha impresso il suo sigillo nella carne. In loro, l’altra faccia del dolore è la forza, il fuoco, la volontà, l’orizzonte di senso che si irrobustisce e l’energia violenta che accompagna la sventura. Tenacia, resilienza, fuoco di Dio si intrecciano e hanno animato le loro vite. Pianto e fuoco hanno scavato le loro anime, esistenze audaci ma inscritte nell’umiltà di cuore, pronte ad accogliere la violenta energia amorosa di cui è intessuta l’adesione a una vita piena e l’accoglimento di un destino di esistenza in prima persona.

L’opera è di natura divulgativa (un requisito per nulla squalificante) quindi assai accessibile a tutte e tutti. Di ognuno dei profili si ricostruisce con rigore l’inquadramento storico, i fatti salienti, i temperamenti, le battaglie culturali, le inclinazioni, le impostazioni, il campo di ricerca, le opere. Non mancano le citazioni, ma poteva esserne ospitato un numero maggiore, ciò avrebbe a mio parere giovato al lavoro.

Centoquarantaquattro dense pagine offrono al lettore /lettrice sia una informazione ampia dei tragitti esistenziali delle tre protagoniste, sia soprattutto la loro illuminante inclinazione ad una espansione della vita interiore. Per ognuna di queste mistiche infatti si trattava di dare conto di come abbiano saputo coniugare con maestria ricerca spirituale e sapere intellettuale, fede e vita, amore e giustizia, sete di conoscenza e anelito alla trascendenza. Le loro visioni/ricerche si collocano in quadri concettuali o dimensioni discorsive che sfidano le dicotomie categoriali così care al pensiero filosofico, alle scienze positiviste (ancora troppo accreditate) alla politica, al simbolico in generale.

Così Simonetta Tassianari nella introduzione delinea gli aspetti salienti dei tre profili, che nell’opera vengono tratteggiati :

“Ildegarda concepiva il sapere come unità viva tra corpo, mente e spirito. Nella sua visione cosmica, la musica, la medicina, la teologia e la mistica partecipano tutte ad un medesimo ordine sacro. Suor Juana, poetessa e polemista, difese strenuamente il diritto delle donne allo studio, opponendo alla censura ecclesiastica, una ragione appassionata e coraggiosa. Edith Stein, infine, elaborò una straordinaria sintesi tra fenomenologia e teologia, riflettendo sull’empatia, sulla dignità dell’essere umano e sull’intelligenza come via alla fede” (p. 9).

Aggiungo che di Ildegarda viene esposta un’interessante trattazione sul senso che la “visione” rappresentava per questa grande mistica medievale. La visione, così screditata a partire dal razionalismo della scienza, è qui restituita ad una logica sapienziale, come ponte tra il divino e l’umano, come espansione della conoscenza.

Di Juana, altra mente visionaria, viene offerto il racconto del conflitto con la Chiesa cattolica, agito superbamente in nome di una sete di verità che, lei diceva, le era “nata con il latte”.

Infine di Edit, il profilo che ho letto con maggiore coinvolgimento, si offre una elaborazione assai accurata, che scava sulla magistrale ricerca intellettuale della studiosa capace di sfidare i sistemi accademici a lei contemporanei, sordi a una riconnessione – da lei considerata costitutiva- del sapere filosofico alle istanze della materialità della vita, della relazione tra le persone, dove si colloca il fondamento della crescita umana. È la filosofa che ha elaborato una ontologia relazionale della persona, è la filosofa che ha posto, con i suoi studi sull’empatia, le basi per un riconoscimento formale e simbolico e una legittimazione culturale al tema centrale della relazione IO – TU.

Non vanno poi dimenticate le sue origini ebraiche che, come alcuni commentatori sostengono, hanno certamente influenzato la sua ricerca intellettuale incarnata.

“La sua morte fu un martirio, non cercato ma accettato, offerto in piena consapevolezza. Edit aveva intuito da tempo quale sarebbe stato il suo destino. Aveva scritto << Continuo a credere che Dio ha preso su di sé questo popolo ebraico. E io credo che anche in questo nostro tempo il destino del popolo di Dio sarà anche il mio>> . p. 101

Infine, rilevo che il libro, offrendoci con ricchezza tali vissuti, è anche uno stimolo a diradare la disistima di sé che spesso, nella attuale economia dei beni simbolici, demolisce la soggettività e l’iniziativa autonoma della donna; l’opera infatti suggerisce modelli di esistenza femminile che non abdicano al credere in sé.

Oggi la capacità del «potere dei discorsi» di colonizzare il corpo e la vita psichica delle donne – e di produrre e alimentarne i desideri – ha assunto proporzioni vertiginose e gode di strumenti inediti di penetrazione e persuasione.

Questo libro instilla una sottile aspirazione alle intuizioni e pratiche della mistica politica (secondo il lessico di Antonietta Potente): stare nella polis, nelle relazioni, espandendo la propria soggettività di donne che desiderano vivere in prima persona, espandendo la propria intima ricerca verso il trascendente.

[1] Peter Dronke, Donne e culture nel Medioevo. Scrittrici medievali dal II al XIV secolo, Il Saggiatore, 1986, p. 76.

[2] Cit. Elisabeth Moltmann-Wendel, Destati, amica mia. Il ritorno dell’amicizia di Dio, Queriniana, 2001, p. 79.

[3] Ivone Gebara, Le mal au féminin. Réflexions théologiques à partir du féminisme, L’Harmattan, 1999, pp. 187-88.

Info: Simonetta Tassinari, Il sapere dell’anima. Tre filosofe al confine tra ragione e fede, Oltre Edizioni 2025, pagine 212

leggi l'articolo integrale su Il paese delle donne

| SCHEDA LIBRO | Segnala | Ufficio Stampa |